前回の記事では、お笑いと漫画が似ている理由をお笑いの視点から考察しました。今回は逆に、漫画の視点から「お笑い」を捉え、ギャグ漫画がどのように笑いを生み出しているのかを掘り下げます。

ギャグ漫画には、漫才やコントとは異なる独自の表現方法がありますが、根本にある「笑いのメカニズム」には共通点が多いのです。

ギャグ漫画が生み出す笑いの構造

1.「コマ割り」が生み出す間とリズム

お笑いでは、テンポや間が重要であることはよく知られていますが、漫画では「コマ割り」がこの役割を担っています。

例えば、

• コマを大きく使って“溜め”を作る → 読者に次の展開を意識させ、オチのインパクトを増す

• 急な展開のコマ割り → 予想外の展開で笑いを生む

• セリフなしの「無音コマ」 → 間を作り、シュールな笑いを演出

これはまさに、漫才の「絶妙な間」や、コントの「意外性」と共通しています。『ボボボーボ・ボーボボ』や『天才バカボン』などのギャグ漫画では、こうしたコマ割りの技法が頻繁に使われています。

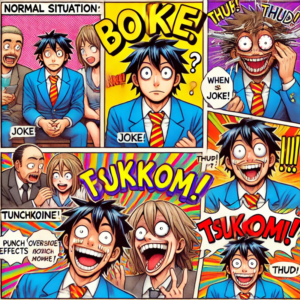

2.「デフォルメ表現」がツッコミの役割を果たす

お笑いには、ボケとツッコミの役割分担がありますが、漫画ではこれを デフォルメ表現 で補うことができます。

• キャラクターの顔が急に崩れる

• 目が飛び出る、体が変形する

• 背景が極端な演出になる(集中線や爆発)

これは、お笑いでツッコミが「なんでやねん!」と突っ込むのと同じ役割を果たします。視覚的に「ありえないことが起こった」と強調することで、笑いが生まれるのです。たとえば、『銀魂』や『斉木楠雄のΨ難』では、ツッコミの代わりにこうした視覚表現が多用され、笑いのリズムを作り出しています。

3.「繰り返し」と「期待の裏切り」

お笑いの世界では、同じネタを繰り返しながら微妙に変化を加えることで笑いを生む手法があります。漫才の「お決まりのボケ」や、コントの「パターン化された展開」がこれに当たります。

漫画でも、以下のようなパターンがよく見られます。

• 毎回同じギャグが出てくるが、少しだけ違う(『クレヨンしんちゃん』のしんのすけのボケ)

• 読者が「こうなるだろう」と思った瞬間に真逆の展開が来る(『SKET DANCE』のボケとツッコミのギャップ)

• キャラクターの“お約束”を逆手に取る(『こちら葛飾区亀有公園前派出所』の両津勘吉の破天荒な行動)

お笑いの基本である「予想とズレ」を巧みに利用しているのがギャグ漫画の特徴です。

「お笑いの美学」はギャグ漫画にも通じるのか?

1. 観客(読者)との距離感を意識する

お笑い芸人は、観客との距離感を計りながらネタを披露します。観客の反応を見ながら、アドリブを入れたり、ネタの流れを微調整することもあります。

漫画の場合、リアルタイムの修正はできませんが、読者がどう受け取るかを計算して演出する ことが求められます。たとえば、ジャンプのギャグ漫画は「テンポ重視」の作風が多く、4コマ漫画では「短い中でオチをつける技術」が求められます。これは、お笑いのステージで「短時間で笑いを取る技術」と似ています。

2.「笑いの多様性」を意識する

お笑いには、

• シュール系(ダウンタウンのコントなど)

• 王道の漫才(サンドウィッチマンなど)

• パロディ系(コント番組のモノマネなど)

といった多様なスタイルがあります。

ギャグ漫画にも、

• ナンセンス系(『ボボボーボ・ボーボボ』『日常』)

• ストーリー系ギャグ(『銀魂』『あそびあそばせ』)

• ブラックユーモア系(『ピューと吹く!ジャガー』)

といったジャンルがあります。つまり、「笑いの多様性を意識しながら、自分のスタイルを確立する」という点では、お笑い芸人とギャグ漫画家は非常に似た思考を持っているのです。

まとめ|漫画もお笑いも「笑いの芸術」

ギャグ漫画とお笑いは、表現方法こそ違いますが、「笑いのメカニズム」は非常に似ています。

• テンポや間をコントロールする(コマ割りやリズム)

• ツッコミの役割をデフォルメで補う(視覚的なギャグ)

• 繰り返しとズレを利用する(予想外の展開)

また、「お笑いの美学」がギャグ漫画にも通じていることがわかります。漫画家もお笑い芸人も、「どうすれば人を笑わせられるか」を徹底的に研究し、自分なりのスタイルを追求しているのです。

漫画とお笑いの共通点を知ることで、読者としてもより深く作品を楽しめるはずです。これからギャグ漫画を読むときは、「この笑いの構造はどんなお笑いと似ているのか?」と考えてみるのも面白いかもしれません。